INCONTRI DI STORIA

Auditorium San Rocco ore 17.30

Mercoledì 5 aprile 2017

Mario Maria Molinari

Piazza del Duomo fra eroi, papi, giornalisti, rivoluzionari e costruttori

In questo mio interevento intendo mettere in evidenza la duplice natura di piazza Garibaldi: intrinsecamente popolare ed estrinsecamente aristocratica.

Il grande spazio in epoca post romana era chiamato Prati della Maddalena era fuori delle mura cinquecentesche vi si trovava la stazione della Posta.

Papa Benedetto XIV nel suo progetto di Ampliazione della città lo pensò come uno spazio vuoto da riempire con i banchi della grande Fiera di Sinigaglia. Il grande luogo urbano fu creato appositamente per far posto e sviluppare la Fiera, che all’epoca era nota in tutta Europa e in tutto il Mediterraneo.

Una delle prime operazioni fu quella di estromettere gli abitanti popolari dalla grande superficie che si voleva liberare

Edoardo Fazi nella “Senigallia nella storia” di mons. Alberto Polverari, al Capitolo VII – Ampliazzione della Città: nel recinto della nuova ampliazione, a quanto si è potuto accertare, nell’anno 1762 vengono costruiti dai padri minori conventuali della Maddalena due soli gruppi di casette di tipo popolare dietro ed a fianco del loro convento, casette che daranno poi l’impronta di popolarità e di miseria a quel quartiere che sorgerà a monte dí via Cavallotti, detto ancor oggi volgarmente ‘dietr’al Dom’.

Un solo altro gruppo di alloggi popolari venne poi costruito dalla Comunità nel quartiere del Portone, per gli inquilini delle case abbattute nel prato della Maddalena per le necessità dell’ampliazione. Questi ultimi, per la loro struttura a linea unita e con due ingressi su opposte strade per ciascun alloggio, sembrano potersi identificare con quelli del borgo compreso fra via Barroccio e viale IV Novembre.

La piazza comunque nella mente dei suoi progettisti rimane uno spazio dedicato ad un evento estremamente popolare come La Fiera che nel settecento era uno degli eventi che coinvolgevano il massimo della partecipazione possibile.

Ma quest’anima intrinsicamente popolare fu circondata estrinscamente da palazzi aristocratici.

Il Delegato apostolico, nominato dal papa, per questa seconda ampliazione della città è il Legato di Urbino pro tempore mons. Lodovico Merlini, arcivescovo di Atene, il quale, riservandosi la supervisione di tutti gli atti dell’ampliazione ed in particolare della concessione dei siti e dell’approvazione dei disegni delle fabbriche, forma le seguenti deputazioni:

Il Conte Scipione Marchetti degli Angelini ed il conte Gaspare Arsilli soprintendenti generali. Il 18 luglio 1762 il conte Scipione Marchetti degli Angelini viene sostituito per motivi di salute dal conte Vincenzo Arsilli;

Il sig. Tommaso Bonifazi soprintendente al taglio del fiume;

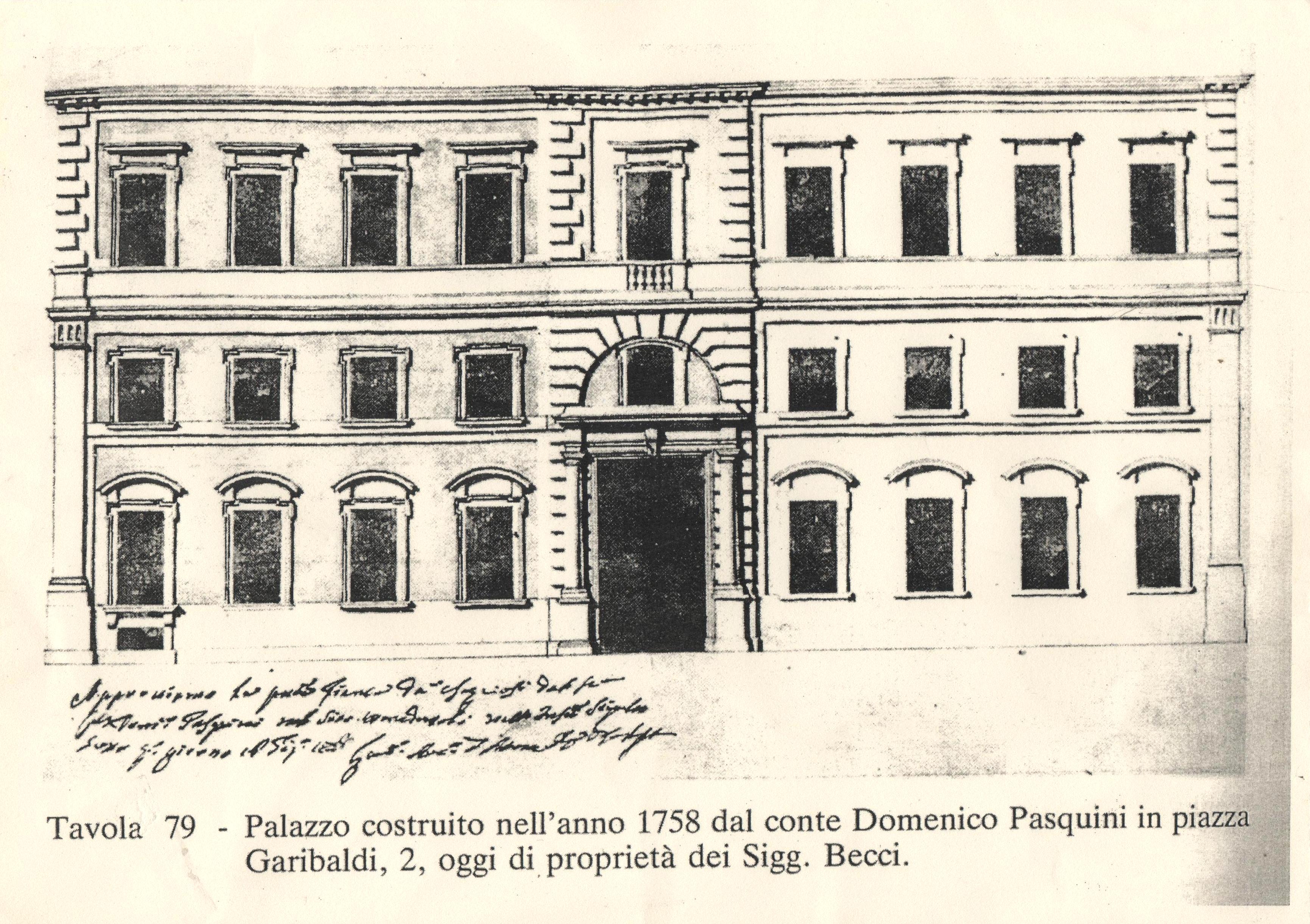

Il conte Domenico Pasquini soprintendente alle opere murarie, suo subalterno il sig. Francesco Fantozzi;

Il sig. Giovanni Battista Cavalli soprintendente ai materiali giunti via mare, con facoltà di nominare un suo subalterno;

Il sig. Francesco Benedetti soprintendente ai materiali giunti via terra; suo subalterno il sig. Francesco Travaglini;

Il conte, abate, Angelo Antonelli soprintendente alla distribuzione e vendita dei siti compresi entro il recinto dell’ampliazione;

L’avvocato Giovanni Paolo Monti soprintendente all’acquisto di case e terreni necessari all’ampliazione;

ll sig. Francesco Stramigioli computista e perito stimatore delle aree e delle case vendute e acquistate dalla Comunità;

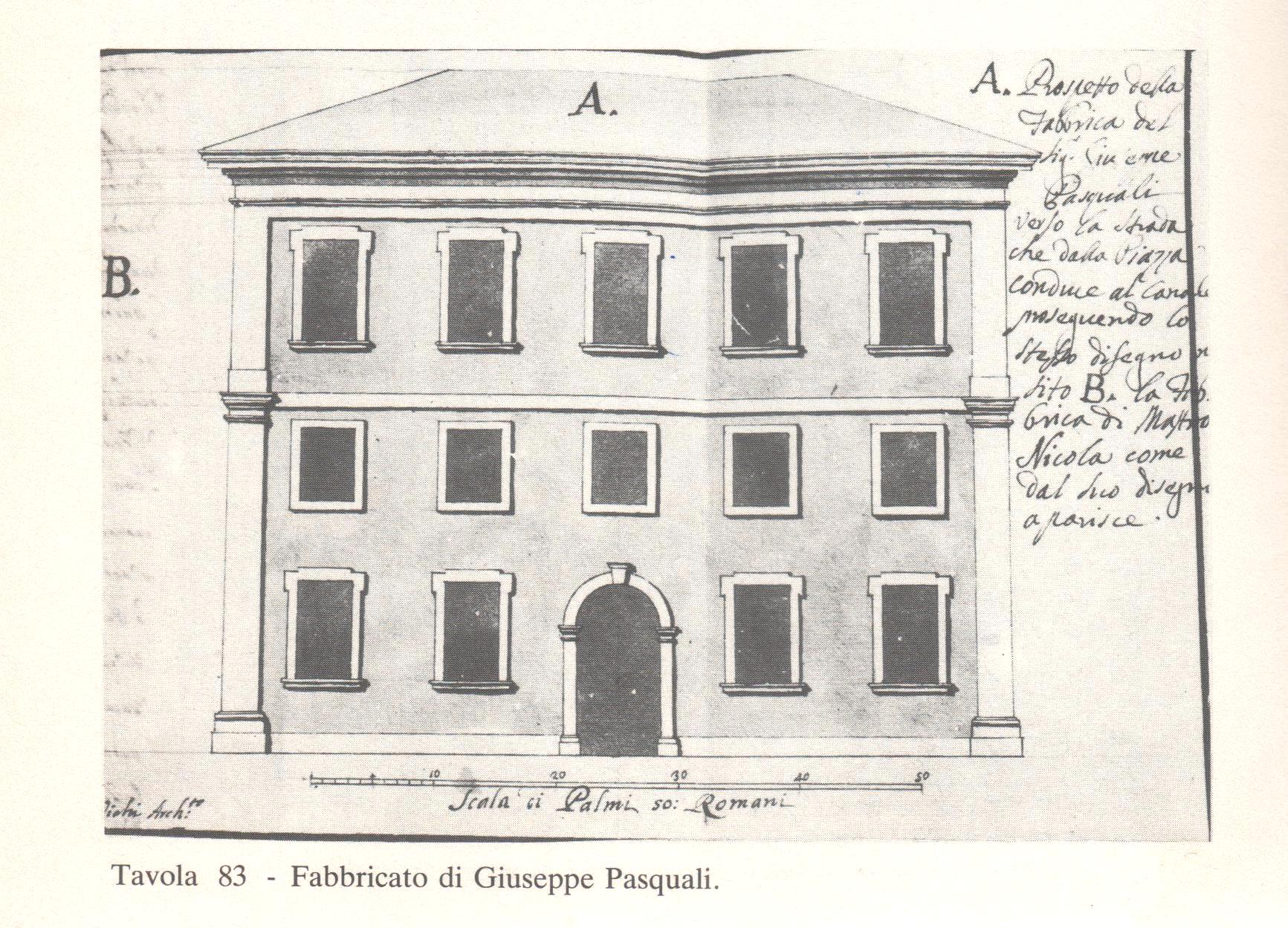

Il sig. Giuseppe Pasquali, montista, cassiere dell’ampliazione; Il sig. Francesco Pesaresi soprintendente alla regolarità delle scritture e della cassa dell’ampliazione.

Il 16 giugno 1758 il Legato comunica al Luogotenente di aver nominato il notaio Cristoforo Homodei cancelliere dell’ampliazione, con il compito di stipulare i contratti di vendita dei siti.

Il 7 aprile 1758 il Consiglio Generale nomina il conte Domenico Pasquini ed il sig. Carlo Soprani suoi rappresentanti a prendere a censo i 45.000 scudi concessi per il finanziamento dei lavori.

La prima pianta di questa seconda ampliazione della città fu fatta nell’anno 1753 dall’architetto Virgilio Brocchi di Roma

Alcuni nomi di questo elenco ritornano quali propiretari delle aree su cui verranno costruiti i palazzi di proprietà degli stessi come Palazzo Pasquini, Palazzao Merlini o Palazzo Pasquali

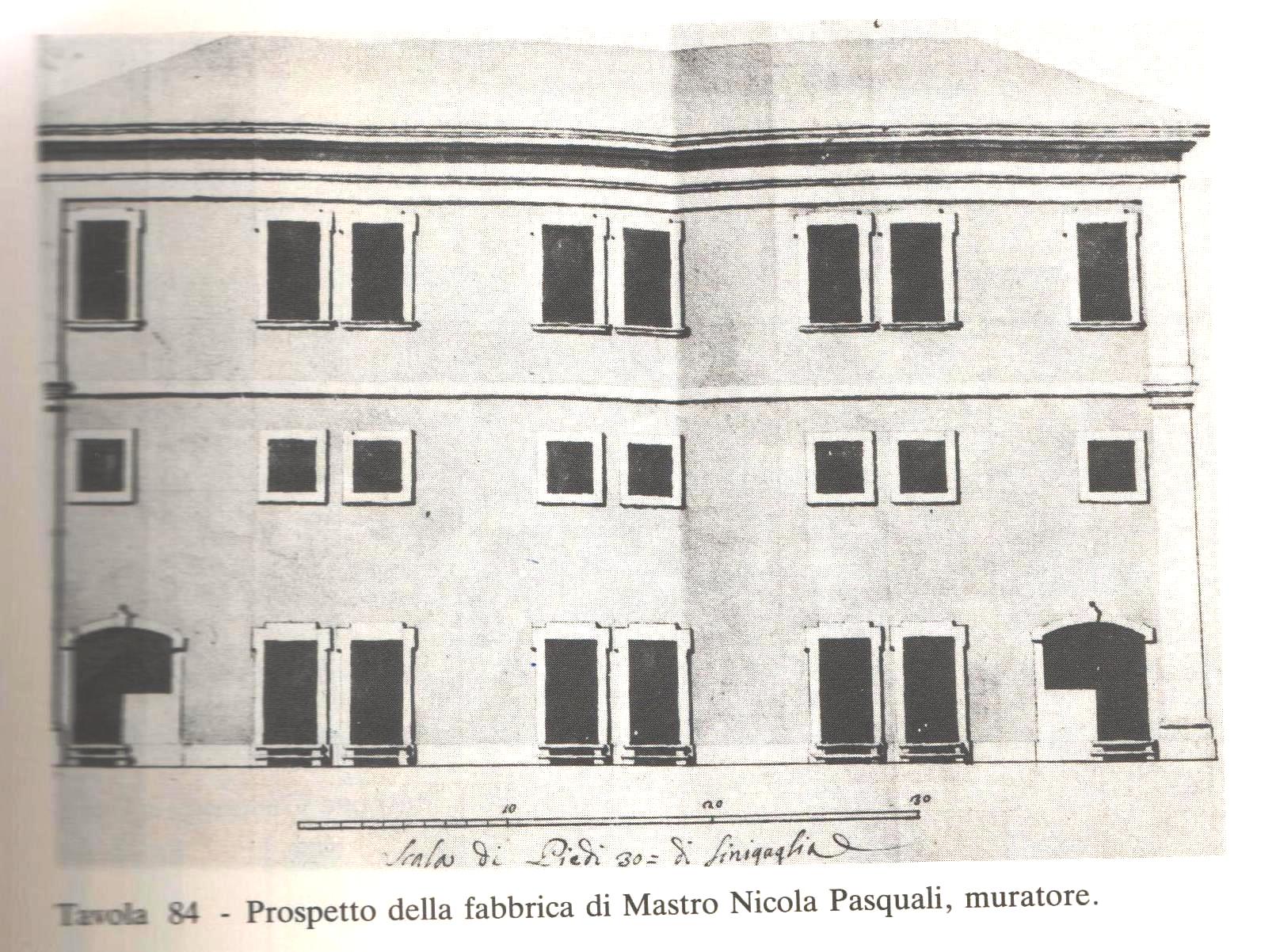

Il palazzo ad angolo dove alloggiò il Mercantini fu costruito su un progetto presentato al delegato pontificio di Urbino per conto del sig Giuseppe Pasquali, montista e cassiere dell’ampliazione. Rispetto al progetto originale la facciata in realtà fu realizzata con due portoni di ingresso sormontati da archi. Quello a sinistra è stato soppresso circa cinquanta anni fa. La particolarità del palazzo ad angolo con via Armellini, è che al delegato pontificio di Urbino viene inviata anche il prospetto della facciata su via Armellini, “realizzato dal mastro Nicola Pasquali come dal suo disegno”.

Osservando attualmente l’interno del palazzo, un muro maestro spesso tre o quattro teste di mattone separa la parte originariamente adibita a residenza, con facciata sulla piazza del Duomo, da quelli che originariamente erano i magazzini o i negozi, a cui è dedicata la ‘fetta esterna’ del palazzo, con aperture in via Armellini. Questa partizione è testimoniata dalla assimmetria della facciata che permarrebbe anche qualora venisse ripristinato il secondo arco, poi soppresso. Non svii il particolare che il disegno originario riporta un solo a arco centrale, perché il prospetto subì certamente dei cambiamenti dal progetto originale.

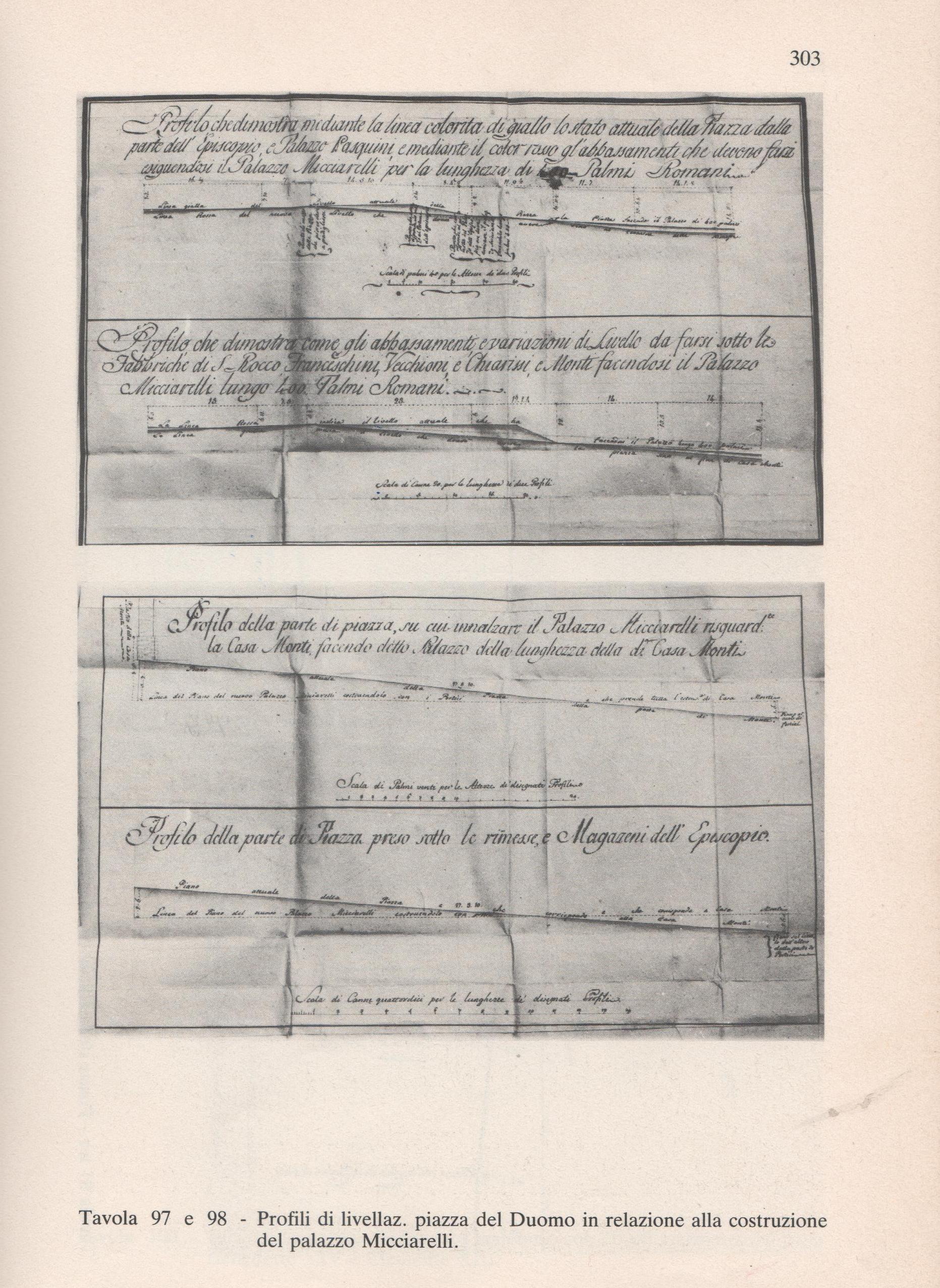

Quando nel 1805 l’architetto Pietro Ghinelli elaborò il primo progetto per il palazzo Micciarelli-Lovatti, poi Palazzo della Filanda, il Micciarelli stesso dovette sobbarcarsi l’onere del livellamento della piazza del Duomo che scendeva in maniera molto accentuata verso il fiume. Circa trent’anni dopo la sua costruzione il palazzo Pasquali, figura nel progetto di livellamento della piazza redatto dal progettista Ghinelli, come proprietà di Chiarini.

Dal 1842 al 1849, Mercantini aloggiò presso la vedova Maierini. Ora vi abita la storica senigalliese Mariella Bonvini Triani, lasciamo a lei o qualche suo collega approfondire, correggere o ampliare la storia già ricca di questo bel palazzetto.

Dalla storia di questa piazza possiamo notare come sia una tradizione italiana considerare il conflitto di interessi come una questione soggettiva. In altre culture come quella anglosassone invece il conflito di interessi è sempre una questione oggettiva.

Noi italiani speriamo sempre che le motivazioni intrinseche prevarranno su quelle estrinseche anche vi sono degli interessi portati dall’esterno. Se è un anancronismo parlare di conflitto di interessi nel settecento, vedremo che il problema era ben presente negli amministratori dell’ampliazione, perché la useranno come leva per completarnee la realizzazione, quando verranno a mancare le risorse e gli apporti interni alla città, promettendo a chi avesse completato le costruzioni progettate, l’accesso alla nobiltà cittadina.

(Edoardo Fazi): “Ed è proprio ciò che avviene. Nobili forestieri e persone di cospicue disponibilità finanziarie e patrimoniali, attratte dalle favorevolissime condizioni loro offerte, vengono a Senigallia, costruiscono numerosi palazzi signorili e completano la costruzione dei portici fino a via Cavallotti.

Un esempio fu lo Jesino Micciarelli intraprendente, ambizioso esponente della borghesia, che aveva ottenuto dal consiglio generale dei nobili in cessione gratuita una porzione edificabile del terreno già posseduto dai conti Antonelli. Purché vi edificasse un palazzo e vi venisse ad abitare entrando a far parte del collegio dei nobili. – Micciarelli nel 1807 fu coinvolto in un clamoroso crac finanziario e non potette portare a termine la costruzione del palazzo, compito che invece realizzò una altro ambizioso esponente della borghesia romana: Lovatti.

I Lovatti, in special modo sotto i pontificati di Gregorio XVI e Pio IX – rappresentarono il tipico esempio di personaggi – in origine di non eccelso lignaggio ascesi vorticosamente ai più alti gradi della scala sociale ed economica della Città, ostentando munificenze e titoli nobiliari. Una “scalata” quella dei Lovatti, intrapresa dal capomastro, poi cavalier Matteo e dal fratello, il futuro conte Clemente,

Il capostipite a Roma fu Francesco Antonio Lovatti che aparteneva ad un’attiva famiglia capomastri, di sicura origine settentrionale, erede di una gran tradizione in campo dell’arte muraria, tipica delle maestranze lombarde: lui stesso è Capomastro Camerale.

Matteo di Francesco Antonio, il primo, Matteo, il più noto dei Lovatti, era nato a Roma verso il 1769, i primi rudimenti della sua arte li apprese ovviamente dal padre forte di quella, già citata, tradizione famigliare nel campo architettonico; poi l’introduzione ai livelli più elevati dell’ architettura sino ad essere accostato – lui capomastro e mai accademico – alla stregua dei grandi maestri della fine del Settecento, Cosimo Morelli, Michelangelo Simonetti, Francesco Milizia, Antonio Asprucci, Nicolò Forti, ecc., così come ricorda il Gasperoni in un articolo a foggia di lettera, contenuto nel suo opuscolo L’Architetto girovago in cui risponde ad un fantomatico Rosario Diodati, erudito appassionato in cerca di quelle preziosità di cui abbonda il nostro Lazio:

Una piccola dissertazione sul termine di capomastro, tanto volte sinonimo di architetto. Nei tempi odierni è la figura professionale che si occupa della direzione e del controllo dei lavori nel cantiere per conto dell’impresa di cui è dipendente assicurando l’esatta esecuzione del progetto di costruzione. Nei secoli passati è un personaggio – e questo nel caso nostro – di grand’esperienza lavorativa, titolare dell’impresa che ha appaltato i lavori. Nato artiere, a somiglianza dei gloriosi maestri di fabbrica della prima rinascenza che guidavano le maestranze con l’archipendolo e l’asta di misura, il capomastro vive molto in cantiere: sui ponti, fra il muratore e lo scalpellino, là è il suo posto; egli dirige tutti gli altri mastri, gestendo l’intera contabilità di cantiere. Il più delle volte è l’ideatore degli stessi progetti – di massima ed esecutivo – dell’edificio da realizzare o da restaurare, ingaggiando lui gli architetti per il solo disegno architettonico del manufatto, e questo soltanto davanti a piani di lavoro di una certa entità.

Orbene, riprendendo il filo del discorso su Matteo Lovatti, è negli anni della Repubblica Romana, che il suo nome inizia aricorrere, non più solo su questioni d’arte e libri mastri di cantiere, ma anche sulla cronaca e questo per via d’episodi drammatici che accompagnarono la “calata” dei Francesi; è lui nel novembre del 1798 che – da acceso e convinto giacobino – immagazzinò nell’Arsenale pontificio di Ripa Grande le numerose opere d’arte, defraudate dagli Occupanti alle chiese ed ai musei cittadini, ed i volumi sottratti alla Biblioteca Vaticana, nell’attesa di essere trasportati via mare in Francia, così come documenta un “Avviso” del 13 novembre 1798: «nella notte il capomastro Lovatti, secondo gli ordini ricevuti, ha trasportato tutta la biblioteca del Vaticano nell’arsenale di Ripa Grande a cui a bella posta erano state chiuse le aperture, per timore del fuoco».

Dopo l’abbandono dei Francesi (1799) ed il successivo l’ingresso a Roma del neo papa Pio VII, la rabbia anticlericale del Lovatti sembrò svanire nel nulla: lo ritroviamo presente nei restauri programmati dal pontefice per ripristinare le chiese danneggiate durante l’occupazione; difatti, nel 1801, è titolare di un’impresa interessata nella ricostruzione della Cattedrale di Nepi, incendiata dalle stesse armate d’Oltralpe nel 1798, il progetto è formato dall’Architetto Ferdinando Folcari e dal nostro Capomastro. Ma a distanza di qualche anno, colla occupazione di Roma delle truppe napoleoniche il nome del Lovatti riappare tristemente nelle cronache: nel 1809, il 5 e 6 luglio 1809, è uno dei protagonisti alla “scalata” del palazzo pontificio del Quirinale, impresa che portò al rapimento di Pio VII da parte del generale Miollis.

Questo il racconto:

«Fra le due e le tre antim. data la scalata al Quirinale e rotte le imposte, il generale della gendarmeria Radet, con 66 uomini, entra negli appartamenti pontifici e vi arresta Pio VII che è fatto partire immediatamente alla volta della Toscana» . Al seguito degli sbirri si unirono alcuni “soggetti” che si segnalarono nelle iniquità «col far la scalata del Sagra Palazzo Apostolico del Quirinale». Tra quei “soggetti” – «fanatici e scostumati ribelli già fatti soldati civici” con “i loro capi Colonnellio: Francesco Marescotti, Colonello: Giuseppe Giraud, Cesare Maruchi figlio del cassiere della Depositaria Generale, e già foriere delle Truppe Pontificie, il quale deve la sua fortuna alla S. Sede e molti altri i nomi» – figura anche il capomastro Lovatti:

«il giorno 5 luglio sì viddero giungere da Napoli circa le ore 18 cinque o seicento coscritti i quali furono acquartierati in Castel S, Angelo. La sera si trovarono con secretezza provedute nell’antico quartiere della Pilotta scale prese a forza da Giuseppe Pomari Festarolo in S. Marco, scale da muratore, picconi, corde ed altri ordegni, e gli uomini necessari provveduti da Matteo Lovatti ex frate figlio del Capo Mastro Camerale» Al capomastro Lovatti, nelle vesti di esperto del mestiere, toccò l’ingrato compito di tracciare la planimetria della dimora pontificia per facilitarne l’assalto da parte del gruppo di ribelli. Incarico, questo, che esercitò con molto zelo e devozione: la rabbia giacobina del Lovatti si era già manifestata, come abbiamo visto, abbondantemente durante la Repubblica Romana del 1798-99, e fu persino uno di quei Romani che, in spregio alla religione ed all’autorità pontificia, fece «il matrimonio sotto l ‘albero » ossia volle celebrare le “nozze civili” al canto delle carmagnole sotto l’albero della libertà piantato a Piazza del Popolo.

Nel 1814, rientrato il buon Pio VII a Roma Lovatti si pentì e fu perdonato, continuo il suo mestiere e continuo a accumulare incarichi e ricchezze in una vita piena di soddisfazioni.

Il 14 marzo 1849 e fu sepolto nella tomba di famiglia in San Lorenzo in Lucina, prima cappella a destra dedicata al Titolare della chiesa, soltanto nel 1855 (quindi a lavori ultimati della basilica) a destra dell’altare fu innalzato un bel monumento funebre, voluto dalla moglie e figli, col ritratto del defunto scolpito dal Guidi, corredato da un epitaffio che ricordava Matteo ai posteri:

MATTEVS EQVITI LOVATTI E DOMO ROMA

QVI ARCHITECTVRAE PERITIA

LAVDEM SVI TEMPORIS PROMERITVS

SANCTE FUNCTVS

DIEM SVVM OBIVIT OCTOGENARIVS

PRID. ID. MART. AN. CHRIST. MDCCCIL

MARITO INCOMPARABILI PATRI BENEMERENTISSIMO

ROSALIA GUIDI VXOR ET FILI!

AMORIS CAVSA PP

MDCCCLV

Al cavalier Matteo Lovatti romano / il quale perito in architettura / meritando la lode del suo tempo / morì ottuagenario il 14 marza 1849 marito incomparabile molto meritevole della patria / la moglie Rosalia Guidi e i figli! con amore posero / 1855

Ma la vera mente economica della famiglia è Clemente Lovatti fratello minore di Matteo ed architetto, fu, in sostanza, il rappresentante e la mente operativa del casato dei Lovatti; iniziò la sua ascesa affiancando, come già accennato, sempre l’attività del fratello e gestendo una gran fabbrica di laterizi nella cosiddetta Torre del Drago (Monti della Creta) edificio successivamente convertito nella Casina delle Muse della Villa Abamelek di cui era il titolare sin da prima il 1816.

Monogramma di Clemente Lovatti in ferro battuto sul Portone di ingresso del palazzo su piazza Garibaldi

A Roma fu proprietario di quel prestigioso palazzo, prospiciente la Piazza del Popolo, analogo nel disegno ed in simmetria a quello dei Torlonia del Valadier, dove oggi si trova Rosati.

Clemente era così ambizioso, da competere con il meglio della società romana dell’epoca e per appagare il suo spirito d’ascesa sociale, mirò a nozze prestigiose, sposando Maria di Prospero dei principi Santacroce, una delle famiglie più aristocratiche di Roma.

Industrioso ed intraprendente, fu l’artefice di molti edifici a Roma fu pure appaltatore dei Beni Camerali, difatti nella primavera del 1841 ebbe da Gregorio XVI la concessione della miniera di ferro alla Tolfa, ottenne sotto il pontificato di Gregorio XVI la facoltà di scavare il ferro a Monte Cucco (Gubbio), a Stifone (Narni), e Pupagi (Sellano),

Fu lui a completare il Palazzo Micciarelli descritto nel Catasto di Senigallia del 1816 come “casa in fabbrica non ultimata”, nella contrada “Piano del Duomo”, che passò dunque al Lovatti che lo ultimò modificando di poco il progetto. Ne compì le parti di cui mancava ricoprendolo, ma non esattamente secondo l’originale progetto redatto da Pietro Ghinelli, (1805) per Domenico Micciarelli fu Vincenzo. Ghinelli non vide la sua opera conclusa perché mori nel 1834 mentre il palazzo fu ultimato nel 1835.

Per le sue benemerenze Clemente Lovatti fu insignito del titolo di Conte, da Pio IX, e ascritto al patriziato di Senigallia,

Clemente Lovatti morì, più che ottuagenario: era il 31 dicembre 1860. Fu sepolto, e questo in ossequio alla volontà del defunto, nella cappella gentilizia di San Lorenzo in Lucina, restaurata da lui stesso ancora vivente, che già aveva accolto le spoglie degli altri membri della famiglia, il fratello Matteo ed il nipote Edmondo di Francesco Lovatti.

L’epigrafe nel monumento funebre – al pari dell’altro egualmente del Guidi- fatto innalzare dalla nipote Giulia, la figlia di Antonio, e dalla moglie, Maria Santacroce così lo ricorda:

CLEMENTI LOVATTI DOMO ROMA COMITI

ADSCITO IN SPLENDIDISS. ORDINEM SENOGALL

QVI VIXIT ANN. LXXXI M. VI. D. XXIX

PIVS INDVSTRIVS MVNIFICVS

CVSTOS TENAX INTEGRITATIS ET FIDEI

DEC. PRID. KAL. IAN. ANNI MDCCCLX IN PACE

MARIA PROSPERI SANTACROCE EX PRINCIPIBVS

CONIVX VIDVA ET IVLIA ANTONII FILIAE

AVO B. M. HEIC IN SEPVLCRO

QVOD SIBI VIVENS PARAVIT COMPOSITO

IN OBSEQIVM VOLVNTATIS EIVS CVM LACR. F.

QVI LEGIS REQVIEM BONVS PRECARE

Al conte Clemente Lovatti romano / iscritto nello splendidissimo

Ordine di Senigallia / il quale visse anni / ottantuno mesi sei

giorni ventinove / pio industrioso munifico / custode tenace dell’integrità

e della fede / morì in pace il 31 dicembre nell’anno

1860 / Maria di Prospero dei principi Santacroce / moglie vedova

e Giulia figlia di Antonio all’avo meritevole / posto nel sepolcro

che egli da vivo si fece in ossequio alla sua volontà / con lacrime

fecero! Tu che leggi benevolo recita un requiem.

Dopo la storia di un giacobino che trova sepoltura in San Lorenzo in Lucina propongo la storia di un personaggio che percorre l’itierario inverso

Piazza Garibaldi fu progettatta nel ‘700, ma i protagonisti che le diedero vita furono dell’800, “due secoli l’un contro l’altro armato”, li definisce Manzoni. I nomi che si incontrano in questa piazza primo fra tutti quello di Garibaldi e quello di Pio IX, affermano le vicende e i contrasti di un secolo fondamentale per la storia d’Italia.

Sul lato della piazza all’angolo con il palazzo Micciarelli-Lovatti o ex Filanda, c’è un palazzetto dove abitò un protagonista della storia risorgimentale di Senigallia e d’Italia, che prima ebbe simpatie politiche per papa Mastai, poi ne fu avversario. Sulla facciata del palazzetto una lapide recita: “Qui Luigi Mercantini abitando dal 1842 al 1849 dettò i primi canti che infiammarono la gioventù italiana all’indipendenza della patria”; insieme a lui abbiamo l’oportunità di entrare nel palazzetto che si trova in piazza Garibaldi all’incrocio con via Armellini.

Negli “Annali di Senigallia” scritti da Giovanni Monti Guarnieri troviamo una vivace descirizione dell’alloggio di Senigallia fatta dallo stesso Mercantini: ”In novembre il Cardinal Testaferrata chiamò da Arcevia ad insegnare in Seminario e nel Ginnasio Comunale Luigi Mercantini assegnandogli uno stipendio di 160 scudiall’anno. Il Mercantini prese alloggio in un primo tempo in casa del cancelliere Vescovile Bruschettini poi dalla vedova Maierini dove pagava 7 scudi al mese di pensione. Aveva questo trattamento:

<Io non penso niente né a lavare né a stirare e accomodore. Sto insomma come se fossi a casa mia: caffè latte la mattina, minestra, lesso, pietanza e frutti a pranzo: pietanza, insalata e frutti a sera: biancheria da letto, olio e tutto e un appartamento signorile, una bella sala e due camere con bellissimi mobili e il palazzo precisamente è nella piazza del Duomo dove godo un’aria di paradiso e questa signora Menchina mi fa da madre>. Nel fare il suo bilancio personale il Mercantini precisa che ai 7 scudi della dozzena andavano aggiunte le <spese dei libri e le mancie: a Natale alla Sala del Cardinale, del Comune, del Governatore, del Vicario, del Seminario e che so io>.

Francesca Brancaleoni in “Dizionario Biografico” – Treccani, ricorda la figura di un protagonista della storia risorgimentale di Senigallia e d’Italia che abitò in piazza Garibaldi: “Luigi Mercantini fu il primo di nove figli e nacque a Ripatransone, presso Ascoli Piceno, il 19 settembre del 1821 dal cagliese Domenico Mercantini, segretario del vescovo vicario di Ripatransone, mons. Luigi Ugolini, e da Barbara Morelli. Nel 1824, in seguito al trasferimento di Ugolini a Fossombrone, vi si stabilì con la famiglia e, all’età di dieci anni, entrò in seminario.

Fattosi ben presto conoscere in paese per la sua attitudine letteraria, fu preso a benvolere da Francesco Maria Torricelli di Torricella, che, oltre a guidarlo nella lettura della Commedia dantesca, contribuì alla sua formazione classicistica. Altri letterati legati alla scuola di Vincenzo Monti e Giulio Perticari, quali Francesco Cassi, Giuseppe Ignazio Montanari e Giovanni Marchetti, lo apprezzarono fin dalle sue prime prove poetiche, componimenti d’occasione apparsi in opuscoli, giornali e fogli volanti.

Grazie all’interessamento del cardinale Fabrizio Sceberras Testaferrata, si trasferì a Senigallia (1842) per insegnare eloquenza, dapprima nel seminario e due anni dopo nel nuovo ginnasio municipale. Mercantini, agli esordi del pontificato di Pio IX, del quale era convinto sostenitore, intraprese un’intensa attività politica nell’ambito del movimento liberale senigalliese.

Divenuto ufficiale della guardia civica, nonché segretario del circolo popolare senigalliese, Mercantini. dovette prima fronteggiare i violenti disordini cittadini causati dalla delusione per l’allocuzione papale del 29 aprile del 1848, contro la guerra all’Austria che ebbe l’effetto di un cataclisma con l’effetto di causare il declino la stella politica del Mastai, quindi, nel giugno del 1849, unitosi ai volontari del battaglione civico mobilizzato della provincia di Pesaro e Urbino, prese parte alla difesa di Ancona che, avendo aderito alla Repubblica Roman era assediata dagli Austriaci.

Nonostante il fervore politico degli ultimi anni vissuti a Senigallia, il Mercantini non trascurò la letteratura, attenuando il rigore classicista e colto dei suoi versi per inaugurare una produzione più popolare, in linea con un ideale pedagogico che attribuiva alla poesia una funzione didascalica e divulgativa.

Ne è attestazione l’Inno di guerra (1848), musicato da Giovanni Zampettini e poi diffuso tra i volontari italiani nella campagna del Lombardo Veneto e nella difesa di Venezia.

Con la capitolazione di Ancona. Mercantini, per non incorrere nella repressione austriaca, decise di lasciare l’Italia. Si fermò dapprima a Corfù, dove conobbe tra gli altri esuli Daniele Manin, e poi a Zante (1850): qui, mentre per vivere dava lezioni private, videro la luce le sue composizioni (Canti, Corfù 1849 e Zante 1850).

Dopo aver trascorso un mese a Malta, nel 1852 passò a Torino, sotto altro nome e con un passaporto inglese. Nel 1857 dedicò all’infausta spedizione guidata da Carlo Pisacane “La spigolatrice di Sapri”, che gli valse una grande notorietà.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti.

Me ne andavo al mattino a spigolare,

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore;

e alzava una bandiera tricolore;

all’isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco e poi si è ritornata;

s’è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,

ma s’inchinaron per baciar la terra,

ad uno ad uno li guardai nel viso;

tutti aveano una lagrima e un sorriso.

Li disser ladri usciti dalle tane,

ma non portaron via nemmeno un pane;

e li sentii mandare un solo grido:

“Siam venuti a morir pel nostro lido”.

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro

un giovin camminava innanzi a loro.

Mi feci ardita, e, presol per mano,

gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?”

Guardommi, e mi rispose: “O mia sorella,

vado a morir per la mia patria bella”.

Io mi sentii tremare tutto il core,

né potei dirgli: “V’aiuti il Signore!”

Quel giorno mi scordai di spigolare,

e dietro a loro mi misi ad andare:

due volte si scontrâr con li gendarmi,

e l’una e l’altra li spogliâr dell’armi:

ma quando fûr della Certosa ai muri,

s’udirono a suonar trombe e tamburi;

e tra ‘l fumo e gli spari e le scintille

piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento e non voller fuggire;

parean tremila e vollero morire:

ma vollero morir col ferro in mano,

e avanti a loro correa sangue il piano:

fin che pugnar vid’io per lor pregai,

ma a un tratto venni men, né più guardai:

io non vedea più fra mezzo a loro

quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti.

Nel 1858 fa la conoscenza di Giuseppe Garibaldi, ed è Garibaldi stesso che lo invita a comporre un inno. Nasce così la Canzone Italiana, musicata da Alessio Olivieri, assai più nota come Inno di Garibaldi (Si scopron le tombe, si levano i morti…).

Si scopron le tombe, si levano i morti

i martiri nostri son tutti risorti!

Le spade nel pugno, gli allori alle chiome,

la fiamma ed il nome d’Italia nel cor:

corriamo, corriamo! Sù, giovani schiere,

sù al vento per tutto le nostre bandiere

Sù tutti col ferro, sù tutti col foco,

sù tutti col nome d’Italia nel cor.

2. La terra dei fiori, dei suoni e dei carmi

ritorni qual’era la terra dell’armi!

Di cento catene le avvinser la mano,

ma ancor di Legnano sa i ferri brandir.

Bastone tedesco l’Italia non doma,

non crescono al giogo le stirpi di Roma:

più Italia non vuole stranieri e tiranni,

già troppi son gli anni che dura il servir.

Refrain:

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori ch’è l’ora!

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori o stranier

3. Le case d’Italia son fatte per noi, *)

è là sul Danubio la casa de’ tuoi;

tu i campi ci guasti, tu il pane c’involi,

i nostri figlioli per noi li vogliam.

Son l’Alpi e tre mari d’Italia i confini,

col carro di fuoco rompiam gli Appennini:

distrutto ogni segno di vecchia frontiera,

la nostra bandiera per tutto innalziam.

Refrain:

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori ch’è l’ora!

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori o stranier

Dopo il 1870 La Strofa 3 è stata sostiutita con la 3a ed è stata aggiunta la 4

3a. Se ancora dell’Alpi tentasser gli spaldi,

il grido d’allarmi darà Garibaldi,

e s’arma -allo squillo che vien da Caprera-

dei Mille la schiera che l’Etna assaltò.

E dietro alla rossa avanguardia dei bravi

si muovon d’Italia le tende e le navi:

già ratto sull’arma del fido guerriero,

l’ardito destriero Vittorio spronò.

Refrain:

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori ch’è l’ora!

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori o stranier

4. Per sempre è caduto degli empi l’orgoglio

a dir: Viva l’Italia, va il Re in Campidoglio!

La Senna e il Tamigi saluta ed onora

l’antica signora che torna a regnar.

Contenta del regno, fra l’isole e i monti,

soltanto ai tiranni minaccia le fronti:

dovunque le genti percota un tiranno,

suoi figli usciranno per terra e per mar!

Refrain:

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori ch’è l’ora!

Va’ fuori d’Italia,

va’ fuori o stranier

Con il 1860 non cambiano solo le strofe dell’Inno aGaribaldi, ma il Mercantini cambia anche idea politica. Fa una operazione di realpolitik e da repubblicano diventa monarchico. Nel 1860, recatosi a Bologna insieme con una deputazione marchigiana per accogliere Vittorio Emanuele II, il Mercantini. lesse una sua ode, ‘Gli sproni d’oro al re d’Italia’, composta su invito dei patrioti conterranei, che gli valse l’apprezzamento di Camillo Benso conte di Cavour e dello stesso sovrano.

Con l’annessione delle Marche al Regno, il Mercantini vi fece ritorno in qualità di segretario di Lorenzo Valerio, commissario straordinario della regione, che lo scelse come collaboratore alla riforma amministrativa.

Fu inoltre il primo direttore del Corriere delle Marche, quotidiano liberale fondato il 5 ottobre 1860, pochi giorni dopo la battaglia di Castelfidardo e l’entrata della città di Ancona nel Regno d’Italia, in sostituzione del filo-pontificio Il Piceno.

Nel 1926 la testata assunse l’attuale denominazione di Corriere Adriatico. Con la fine della seconda guerra mondiale l’informazione locale fu portata avanti da la ‘Voce Adriatica’. Il 24 aprile 1971 il giornale “Voce Adriatica” riassume la denominazione attuale di Corriere Adriatico.

Come vediamo la storia è piena di vicende in cui non è sempre facile individuare le motivazioni intrinseche e quelle estrinseche. A questo proposito vorrei concludere riproponendo il dilemma di Piazza Garibaldi. Pop o elitaria, diremmo oggi riproponendo il passo finale di Edoardo Fazi nella “Senigallia nella storia” di mons. Alberto Polverari, al Capitolo VII – Ampliazzione della Città, scritto nel 1994.

Il pulsante cuore della città

Studiata ed attuata con tutte le premesse perchè potesse divenire il nuovo centro commerciale e direzionale della città (una grande e bella piazza, ampie e diritte strade, grandi palazzi con sottostanti portici e magazzini, disponibilità di ampi spazi, apertura di nuove strade di comunicazione con il porto-canale) la parte nuova della città sentì in sè il pulsare dei traffici e dei commerci finchè la Fiera fu nel suo massimo splendore, ma senza mai riuscire ad integrarsi completamente con essa e con il tessuto sociale, culturale e mercantile della città vecchia, come se da essa ancora la dividesse l’abbattuta cortina delle vecchie mura urbiche, che correvano lungol’attuale via Pisacane.

E una impressione di separazione, di distacco fra le due parti della città, nonostante le poche ore di vivacità del mercato settimanale che si svolge nella sua piazza e l’intenso traffico a senso unico di via Pisacane e di via Cavallotti da pochi anni divenute arterie di scorrimento veloce, lo si avverte ancor oggi, specie nelle quiete ore pomeridiane e della sera. E come non avvertirla quando un rallentamento nel pulsare della vita cittadina lo si nota già passando da via Mastai alle adiacenti vie F.lli Bandiera e Pisacane, ed ancor più lo si nota quando si passa alle vie che fiancheggiano quest’ultima verso il fiume; persino le vie ad esse perpendicolari che partono dal Corso 2 Giugno, perdono vivacità man mano che ci si avvicina e si sorpassa la piazza del Duomo.

Quale supposizione poter fare, quali spiegazioni poter dare a questo strano fenomeno che pur esiste e non può essere negato? (vi sono sicuramente in Corso 2 Giugno più negozi che in tutta la parte nuova della città).

Buona parte della aristocrazia cittadina – è noto – partecipava, ed arricchiva, con i traffici ed i commerci della Fiera, non in forma diretta perchè vietato dal codice d’onore, dalla pragmatica e disdicevole alla nobiltà del casato, ma con affitti di case e magazzini posseduti nella città vecchia e nel Ghetto, con rappresentanze commerciali e consolari, con cariche direttive come quella del consolato di fiera, ecc.

Tuttavia si ha l’impressione – e non è poi questa una idea tanto peregrina – che proprio essa abbia voluto mantenere una distinzione, una netta separazione tra i suoi interessi, i suoi affari, e la sua vita privata, che abbia cioè voluto riservare alla parte nuova della città nella quale aveva fissato la sua nuova dimora costruendovi nuovi, bellissimi palazzi, un carattere di signorilità, di quartieri alti, e non abbia voluto che di fronte o a fianco del monumentale portone del suo palazzo, nel quale entrava in carrozza con servi in livrea, un volgare bottegaio avesse il suo emporio, il maniscalco ferrasse il suo cavallo, l’oste vendesse il suo vino”, che volesse cioè sentire più aristocratica, e quindi più sua, questa nuova parte della città, rispetto alla città vecchia, da essa ormai considerata mercantile e plebea.

Non disdegnavano tuttavia, quei signori, o certamente non lo avevano disdegnato i loro più vicini ascendenti, vendere o far vendere nel loro stesso palazzo, nelle entrate, su per le scale e talvolta nelle sale della stessa abitazione il vino di parte padronale, come si legge nella seguente attestazione giurata rilasciata il 10 giugno 1727 da due vecchi cittadini di Senigallia: Nicola Grimaldi e Girolamo Fantinelli:

“La verità fu ed è che nè tempi passati, ed antichi, cioè da quaranta a cinquant’anni fa in circa, si costumava in questa” città di Senigalli appresso Persone Civili e che erano del Consiglio e del Magistrato vendere il vino in propria Casa da se a minuto, ed in oggi quantunque le Persone Civili e Nobili di Consiglio nò lo vendono da sè come per lo passato, nò di meno lo fanno vendere a minuto nella propria Casa d’abitazione a segno che li bevitori stanno a bevere et a sedere nò solo nell’entrate delle Case dè Nobili ma su per le scale e talvolta anche nelle sale dè medesimi Consiglieri, di modo tale che, se nò era vergogna il venderlo da sè, così ora nò è vergogna alcuna farlo vendere nelle proprie case. E tutto ciò lo sappiano per essere vecchi del Paese, e p. haver veduto le cose sudette, in fede. (A.C.Se., Liti di aggregazione 1726 e segg., vol. 711, f. 119 r.;

Con assai migliori prospettive dell’ormai caotico, asmatico vecchio centro storico, questo nuovo quartiere avrebbe potuto accogliere il pulsante cuore della città, avrebbe potuto veder svolgersi nei suoi bei palazzi, nella sua grande piazza, nelle sue ampie strade l’operosa vita della città: oggi lo vediamo invece – pur se un pò vivacizzato in questi ultimi tempi – ancora povero di negozi, di vita attiva ed operosa, quieto e silenzioso, del superbo e riservato silenzio di una nobiltà decaduta, fiero e prezioso ricordo di quello che può essere, a ragione, considerato il periodo aureo della storia di Senigallia’.